Tierhaltung

Andreas Gloggner aus Emmen LU und die Haltung von Mastgeflügel

Ruedi Inauen aus Dürnten ZH und die Haltung von Legehennen

Peter Anderhub aus Muri AG und die Haltung von Schweinen

Andi Knecht aus Geiss LU und die Haltung von Mastkälbern

Lukas Ackermann aus Neukirch-Egnach TG und die Haltung von Milchkühen

Die Nutztierhaltung ist ein wichtiger Teil der Schweizer Landwirtschaft. Auf zwei Drittel unserer Fläche – zum Beispiel im höheren Jurabogen, den Voralpen und Alpen – wächst ausschliesslich Gras. Für die menschliche Ernährung können wir dieses Land nur über die Haltung von raufutterfressenden Tieren wie Kühen, Schafen oder Ziegen nutzen. Das strenge Schweizer Tierschutzgesetz schützt das Wohlergehen und die Würde unserer Tiere und geniesst international Vorbildcharakter. Keinem Tier darf Schmerz, Leid oder Schaden zugefügt werden. Im Gegensatz zu benachbarten Ländern sind bei uns das Coupieren (=Abschneiden) von Schnäbeln bei Hühnern und der Schwänze bei Schweinen verboten. Das Kastrieren der Ferkel sowie das Enthornen der Kälber dürfen nur nach sachgemässer Betäubung und Schmerzausschaltung durch Fachpersonen erfolgen. Die Batteriehaltung bei den Legehennen ist in unserem Land seit 30 Jahren verboten! Unser Tierschutzgesetz regelt, wie viel Platz jede Tierart im Stall mindestens haben muss, wie viel Auslauf, wie viele Tiere pro Betrieb maximal erlaubt sind oder wie und wie lange sie transportiert werden dürfen.

Tierhaltung ist sinnvoll

Wir brauchen Tiere, um unser weit verbreitetes Grasland zu nutzen. Das macht sie auch unentbehrlich für die Landschaftspflege und das Landschaftsbild. Nutztiere produzieren zudem wertvollen Mist und Gülle, welche die Bodenfruchtbarkeit fördern. Tierische Produkte sind wertvolle Lebensmittel. Erfreulicherweise steigt das Bewusstsein wieder, dass man die Tiere von „nose to tail“ (also alle Stücke) isst, statt nur Filet und Steak. Fazit: Lieber einmal ein Gnagi oder Kutteln statt Filet und Entrecote und dafür bewusst Schweizer Fleisch – vielleicht sogar aus Labelproduktion – geniessen.

Tierwohl wird bei unserer Tierhaltung gross geschrieben

Keine Massentierhaltung

Die Schweizer Bauern tragen Sorge zu ihren Nutztieren. Es ist ihnen wichtig, dass es ihren Kühen, Schweinen oder Geflügel gut geht, denn nur gesunde Tiere sind auch wirtschaftliche Tiere. Bei Geflügel und Schweinen haben wir vorgeschriebene Höchsttierbestände. Ein Hühnerstall darf maximal 18‘000 erwachsene Tiere beherbergen (die Details findest du hier). In Deutschland findet man Betriebe, die 600‘000 [Quelle] Hühner halten! Bei den Mastschweinen ist die Zahl auf 1500 Tiere, bei Zuchtsauen auf 250 Tiere pro Betrieb begrenzt. Zusätzlich zum Tierschutzgesetz gibt es bei uns staatliche Förderprogramme [Quelle] für noch tierfreundlichere Haltungen wie „Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme (BTS)“ oder „Regelmässiger Auslauf im Freien (RAUS)“. Beim BTS-Programm werden die Tiere in Gruppen gehalten, Rinder bewegen sich in einem Laufstall, unterteilt mit Liege- und Aktivitätsbereich, und erhalten viel Licht sowie frische Einstreu. Im RAUS-Programm können die Tiere selbstständig auf die Weide oder in einen Laufhof. Aktuell leben rund 82 Prozent aller Kühe und Rinder nach RAUS-Standard und 55 Prozent profitieren vom BTS-Programm [Quelle]. Und die Beteiligung wächst jährlich weiter. Beim Rindvieh stieg der Anteil BTS in den letzten 15 Jahren jährlich um bis zu +6.5 Prozent.

Bei uns sind maximal 18‘000 erwachsene Mastpoulet im gleichen Betrieb erlaubt. (Bild Proviande)

Die Schweiz ist Spitzenreiterin

In der Schweiz sind die Tiere deutlich besser geschützt als in den Ländern der EU [4]. Ihre Richtlinien auf der anderen Seite sind wiederum strenger als jene in Südamerika oder Asien. Vor allem haben wir in der Schweiz deutlich mehr Bereiche geregelt. Das fängt bei der Ausbildungsanforderung für Tierhalter an, geht über Vorschriften zu Platzbedarf, Einstreu, Auslauf, Lärm, Licht, Fütterung über Vollzug und Kontrolle bis hin zur maximalen Transportzeit. Mit dem steigenden Wohlstand erhöhte sich der weltweite Fleischkonsum. Heute wird global gesehen doppelt so viel Fleisch gegessen als vor 30 Jahren. Die Schweiz liegt mit durchschnittlich rund 50 kg pro Kopf und Jahr im Mittelfeld, die Mengen sind bei uns sinkend. Vor allem Russland, China und die Südamerikanischen Staaten haben ihre Produktion stark ausgebaut. Tierschutzbestimmungen und ihre Kontrolle gibt es in diesen Ländern nicht. Meist ist – wenn überhaupt – nur die Lebensmittelsicherheit bei der Tiergesundheit und Schlachtung geregelt.

Es gibt für alle Wünsche ein Angebot. (Naturaplan Schweine)

Die Schweiz hat die höchsten Tierwohl-Standards weltweit

Darf es ein bisschen mehr sein?

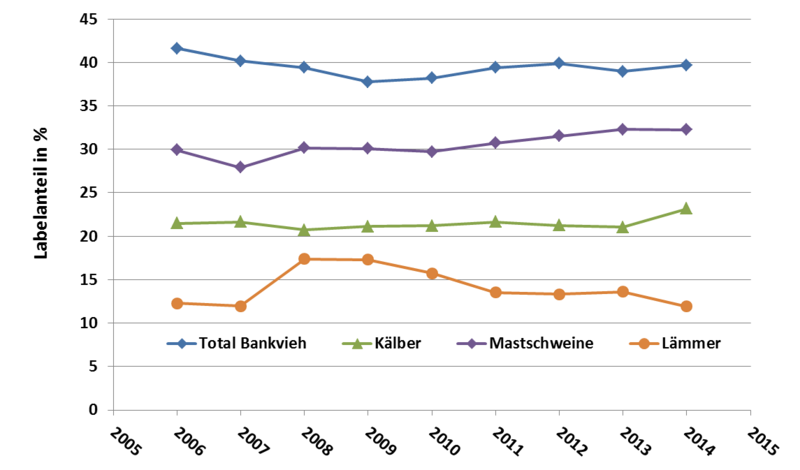

Vielleicht finden Sie als Konsument gesetzlichen Auflagen, welche die Basis der Schweizer Produktion darstellen, nicht ausreichend? In diesem Fall können Sie aus zahlreichen Label auswählen, die dem Tierwohl einen noch höheren Stellenwert einräumen: Schweizer Biofleisch, Weide- und Naturabeef oder IP-Suisse um einige Beispiele zu nennen. Als Konsument entscheiden Sie mit Ihrem Kaufverhalten mit, wie gut es den Tieren geht. Denn das Angebot folgt der Nachfrage. Der Labelanteil beträgt heute je nach Tierkategorie zwischen 15 und 40 Prozent. Über alles betrachtet liegt er bei rund einem Drittel. Es gibt also viel Luft nach oben! Klar ist allerdings auch, dass jede Art zusätzlicher Anforderungen an die Haltung oder Fütterung höhere Kosten mit sich bringt. Maximales Tierwohl und minimale Preise passen nicht zusammen.

Die Labelanteile im Fleischbereich, Quelle SBV

Weitere Informationen:

Fokusmagazin «So leben die Nutztiere in der Schweiz»

Dossier Nr. 505 zum Tierwohl vom 7. September 2021 [5]

LID-Dossier Nr. 473 Tierwohl vom 22. Oktober 2015 : Tierwohl zwischen Preis und Gewissen [6]

Proviande Hintergrundinformationen zum Thema Tierwohl [7]

SMP-Hintergrundinformationen Umwelt und Tierwohl [8]